|

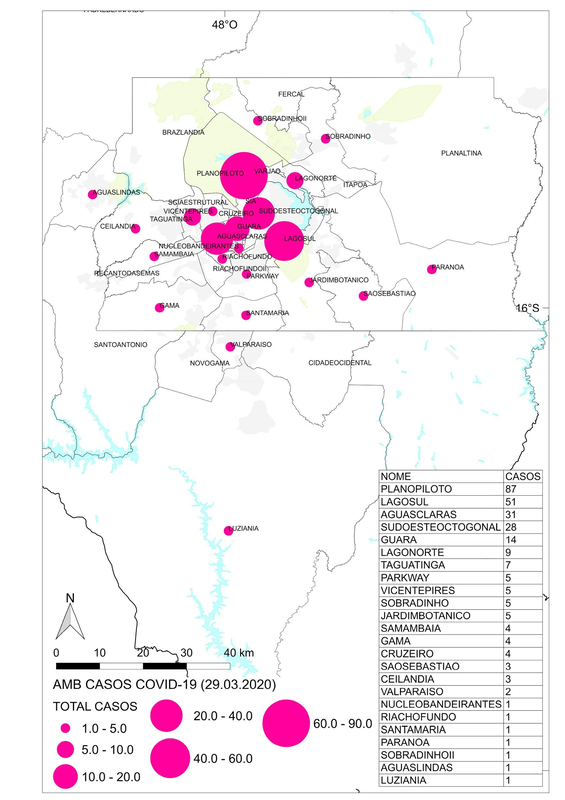

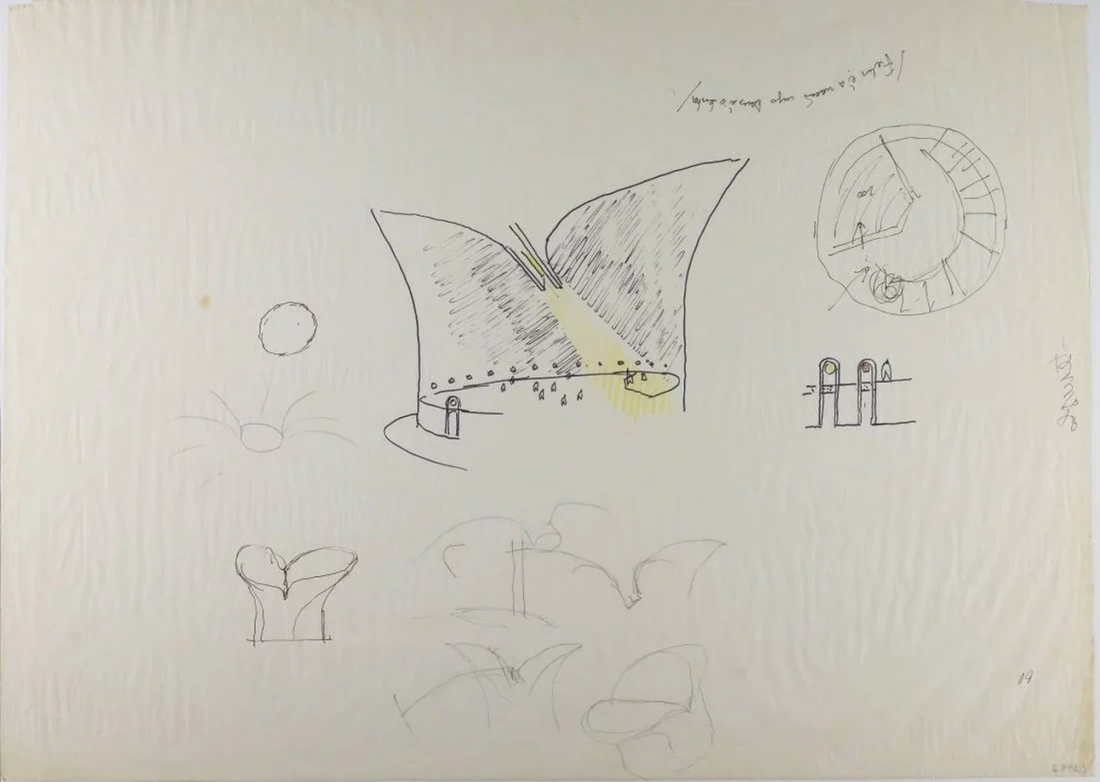

Brasília, 02 de outubro de 2020 Nós, entidades abaixo assinadas, que atuam no direito à cidade, pelo patrimônio histórico e cultural, e no combate a qualquer forma de violação de direitos humanos, manifestamos nosso repúdio às ações que vêm sendo tomadas pelo Governo do Distrito Federal junto à população, particularmente aquela em situação de rua e vendedores ambulantes. Nas últimas semanas, temos observado nas diferentes Regiões Administrativas (RAs) ações arbitrárias de retirada das pessoas que moram e trabalham informalmente na rua. Justo em um momento de pandemia, no qual a pobreza e o desemprego se ampliaram no Brasil e no Distrito Federal: a taxa de desocupação atinge 19,2% (DIEESE, agosto de 2020) no DF, acima dos já alarmantes 13,7% (IBGE, setembro de 2020) para o Brasil. As ações que estão sendo tomadas pelo GDF estão pautadas em discursos higienistas e segregadores, fazendo valer uma política de retrocesso preocupante. Em estudos urbanos, as políticas higienistas são entendidas como aquelas que historicamente retiravam os pobres dos locais privilegiados e consideravam isso “embelezamento das cidades”, com ações conservadoras e excludentes, tendo como desculpa a garantia da saúde pública. Em todo o DF tem-se visto moradores em situação de rua e vendedores ambulantes tendo seus pertences destruídos ou tomados à força, em ações do DF Legal e/ou da Polícia Militar. Essas pessoas - que incluem aqueles em situação de extrema pobreza, com transtorno mental, desempregados, pessoas com redução significativa de renda durante a pandemia, entre tantos outros -, deslocam-se de seus lugares de origem em busca de melhores condições de vida, a partir de localidades periféricas do DF ou de outras cidades. Ocupam espaços privilegiados nas RAs como áreas centrais do Plano Piloto de Brasília. Década após década, são tratados como se não fossem parte da cidade, devendo ser transferidos para áreas cada vez mais distantes. Figura 1. Transferência das famílias que viviam próximas ao Plano Piloto para a atual Ceilândia, década de 1970. Acervo do Arquivo Público do DF. Figura 2. Ação do DF Legal para remoção forçada de famílias residentes em área próxima ao CCBB há mais de 30 anos. Foto: Bruno Stuckert. Disponível em: http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbete=1625 Se uma ambulante, por exemplo, se desloca diariamente por pelo menos duas horas e em dois ônibus, da periferia ao centro, é porque é ali que ela conseguirá vender seus produtos e assim garantir o sustento de sua família. Mas o GDF acha que, para trabalhar, ela precisa se cadastrar em sua RA. Se um vendedor de balas decide morar no Setor Comercial Sul (SCS), ele não dorme na rua com sua família porque quer, e sim porque foi a alternativa que encontrou. Mas o GDF acha que a oferta de moradia em áreas centrais só deve acontecer se os especuladores imobiliários e empresários o fizerem. Se um alcoólatra foi viver na rua, longe de seus laços, por não conseguir conviver em seu ambiente familiar, é porque talvez não tenha encontrado outro caminho. Mas o GDF acha que em quinze dias vai resolver o problema da população de rua do SCS e que não precisa mais de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) por lá. As justificativas que vem sendo trazidas pelos governos, em geral, são fundamentadas na garantia da ordem urbanística, além da defesa do patrimônio histórico do Conjunto Urbanístico de Brasília (CUB). Entretanto, a política adotada vai de encontro às discussões progressistas tanto nas questões urbanísticas quanto em relação ao patrimônio. Do ponto de vista urbanístico, muito se discute desde a década de 1960, com Jane Jacobs e outros importantes estudiosos, sobre os danos de um planejamento higienista e de uma cidade setorizada e hierarquizada socialmente para a qualidade de vida urbana. Além de formar indivíduos que não sabem dialogar com o diferente, por crescerem dentro de suas “bolhas”, essa lógica fortalece os processos de segregação e aprofunda as desigualdades sociais. Processos de segregação estruturais, como observamos no Distrito Federal, não serão rompidos de uma hora pra outra. O Estado não pode agir de modo impositivo e discriminatório sobre quem já é excluído e invisibilizado. Deve sim promover processos de mediação e ampla participação social na construção das políticas públicas. Quanto ao patrimônio, é importante ressaltar que ele não é estático e engessado. Ao contrário, o conceito de patrimônio evoluiu nas últimas décadas para o entendimento de que os conhecimentos, valores e práticas do quotidiano são elementos fundamentais da cultura, e devem ser preservados enquanto memória construída socialmente e historicamente. A partir desse entendimento - que fundamenta a proteção do patrimônio imaterial, por exemplo -, o tombamento de Brasília não pode estar amarrado a um plano, a uma ideia, sem considerar a dinâmica viva do território. O Plano Piloto como patrimônio deve incorporar os diferentes atores que fazem a cidade existir e que protagonizam os usos e atividades que configuraram, na prática, a identidade do lugar. Sempre fizeram parte dessa identidade da área central de Brasília os ambulantes da Rodoviária, que com seus sons e modos de ocupar o espaço são marcantes na dinâmica própria dessa porção da cidade, da formação de sua imagem no imaginário da população. Figura 3. Ambulantes na plataforma da Rodoviária Disponível em: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/11/18/ambulantes-sao-proibidos-de-vender-na-esplanada-dos-ministerios-e-no-centro-de-brasilia.ghtml É incabível, portanto, que as ações do GDF utilizem de argumentos pautados em questões urbanísticas e de patrimônio para justificar suas atitudes violentas, arbitrárias e de violações dos direitos humanos. Isso sem falar que infringem diferentes arcabouços legais, como a Lei Distrital 6.190/2018 e o Decreto 39.769/2019, que regulamentam a atividade ambulante, e a Lei 6.657/2020 que estabelece diretrizes para enfrentamento da COVID-19 nas periferias e proíbe a remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo.

O GDF deve interromper imediatamente essas ações e determinações e modificar sua abordagem sobre o centro. Isso inclui cessar as remoções forçadas de pessoas em situação de rua, dos ambulantes, e todas as pessoas que se encontram em situação vulnerável. Inclui também a revogação da Ordem de Serviço no. 135/219, emitida pela Administração do Plano Piloto, a qual utiliza de forma arbitrária o tombamento de Brasília para justificar atitudes higienistas, com intuito claro de afastar a população vulnerável das áreas nobres do Plano Piloto. Seguiremos nos posicionando e lutando pelos conceitos acima colocados, entendendo que é nosso papel como entidades trazer educação urbanística e patrimonial a todos os cidadãos, incluindo nossos governantes. Assinam:

0 Comentários

Preservar Brasília é também preservar seus acabamentos e texturas históricas: Carta aberta ao GDF sobre as obras no Eixo Residencial O Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Distrito Federal vem manifestar sua preocupação com a retirada dos ladrilhos terracota das tesourinhas da Asa Sul, durante as reformas que ocorrem desde Novembro de 2019. Segundo informações da Agência Brasília, portal de notícias oficial do GDF, as tesourinhas do Plano Piloto estão sofrendo um processo de recuperação de estrutura e estética, de acordo com um projeto desenvolvido pela Novacap e aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No caso das tesourinhas da Asa Sul, os ladrilhos estão sendo retirados e o acabamento final da obra é concreto aparente, como são as tesourinhas da Asa Norte. É importante ressaltar que esses revestimentos de ladrilho são característicos do acabamento dos viadutos e passagens de pedestre da Asa Sul que, por ter sido implantada anteriormente, se diferencia da Asa Norte. Sendo, portanto, um testemunho do acabamento das obras públicas dos primeiros anos da construção de Brasília. Padronizar o acabamento seguindo um padrão mais recente e claramente menos cuidadoso é desrespeitoso com a identidade do lugar e as texturas escolhidas nos primeiros momentos da cidade moderna, que buscava uma unidade visual para todo o conjunto. Na Asa Sul é possível identificar com bastante clareza essa busca de unidade que, para além da volumetria das edificações, chega ao menor dos detalhes construtivos. O revestimento tão característico dos viadutos da Asa Sul é exatamente o mesmo que cobre as fachadas do Cine Brasília, projeto de Oscar Niemeyer tombado distritalmente. Revestimentos similares estão em outras edificações importantes e acabamentos de espaços urbanos em Brasília. Lajotas brancas, de mesma proporção revestem as áreas de circulação de automóveis na Rodoviária do Plano Piloto, assim como as estruturas de contenção dos desníveis da Esplanada dos Ministérios e as empenas dos próprios ministérios. O mesmo material foi especificado para revestir os pontos de ônibus projetados em 1961 por Sabino Barroso, também tombadas à nível distrital. Estão também nas mais antigas super quadras, revestindo os módulos das prefeituras locais e da Companhia Energética de Brasília. É interessante notar a lógica da escolha dos revestimentos: na região monumental da cidade, lajotas brancas, nos subterrâneos das áreas residenciais, lajotas terracota. É preocupante que o Governo do Distrito Federal não tenha com nosso patrimônio urbano o mesmo cuidado e respeito que tem com o arquitetônico, e é ainda mais preocupante que o Iphan permita esse tipo de intervenção que empobrece o espaço urbano tombado nacionalmente e reconhecido como Patrimônio Mundial (o primeiro construído no século XX reconhecido pela Unesco). A preservação do conjunto urbanístico de Brasília requer cuidados nas escolhas para as obras de conservação para que estas não acabem mutilando o bem. As recentes intervenções feitas pelo GDF adulteraram a paisagem bastante assimilada e reconhecida pela população e história do sítio vão contra as orientações internacionais e boas práticas nas intervenções em sítios listados como Patrimônio Mundial. Há tecnologia e meios suficientes para recuperar a estrutura das Tesourinhas mantendo o seu caráter identitário. Essas obras que promovem a remoção das texturas, dos acabamentos históricos, assimilados e reconhecidos da paisagem urbana da Capital, reforçam a perda de identidade, a destruição de um elemento bastante icônico do Conjunto Urbano Tombado, colaborando ainda mais na sua transformação em uma cidade genérica, com viadutos genéricos e de difícil higienização de suas superfícies. Um patrimônio de caráter mundial merece um cuidado condizente à sua importância, que vai desde o traçado urbano de Lúcio Costa, aos revestimentos e acabamentos originais e ou históricos. As justificativas para a retirada do revestimento devem ser melhor esclarecidas ou revertidas, pois as tesourinhas são elementos importantes da identidade da cidade, e a ação sobre elas deve ser discutida com a comunidade. Até o momento, os ladrilhos da SQS 203/4 e da SQN215/16 foram retirados, e outras Tesourinhas já foram fechadas para início da reforma. O Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Distrito Federal vêm, portanto, cobrar um posicionamento do Governo do Distrito Federal e do Iphan antes que os revestimentos originais das demais tesourinhas da Asa Sul sejam também destruídos e a obra entregue em concreto aparente. Em um conjunto urbano, não só os grandes monumentos são importantes, mas também os detalhes, que em especial nesse sítio, fruto da inteligência e dos esforços de inúmeros brasileiros, Capital do País e do Design Mundial. São também esses elementos relegados nessas obras, que fazem Brasília ser uma Capital Mundial do Design e respeitada internacionalmente por sua arquitetura e urbanismo. Preservemos Brasília! Preservemos seus elementos arquitetônicos! *Esta nota foi elaborada à partir da denúncia do estudante de arquitetura e urbanismo Luiz Lopes, com sua contribuição. Abaixos, fotos do processo de descaracterização da tesourinha da Asa Sul As entidades abaixo subscritas, organizadas no Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, reiteram a denúncia de desmonte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em curso desde 2016 e agravado por novas nomeações de pessoas desqualificadas para os principais cargos diretivos das suas superintendências regionais. O IPHAN é uma das mais antigas e reconhecidas instituições voltadas à preservação do patrimônio cultural no mundo. Na condição de autarquia federal presta, há mais de 82 anos, importantes serviços à sociedade brasileira. Por meio de suas representações regionais, cujos cargos de chefia, ao longo da história, foram sempre ocupados por pessoas com a devida aptidão técnica, o IPHAN atua com segurança e firmeza. Portanto, a credibilidade das práticas e decisões do IPHAN é fundamentada na sua histórica e inegável competência na preservação e conservação do patrimônio cultural de nosso país. De acordo com o que vem sendo divulgado na mídia e nas redes sociais, na última semana foram nomeadas para cargos de chefia (Direção e Assessoramento Superior 3) nas Superintendências do Iphan nos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio de Janeiro pessoas sem a qualificação profissional mínima, ferindo direta e frontalmente as disposições do Decreto n° 9.727/2019, que dispõe sobre os critérios e o perfil profissional requeridos para a ocupação de cargos desta natureza. De acordo com esta norma, dentre outras qualificações, o postulante deve possuir título de especialista, mestre ou doutor em área correlata às funções que deverão ser exercidas ou comprovar experiência mínima de dois anos nesta área ou, ainda, de um ano em função pública de confiança. Estas nomeações seguem o mesmo critério, de caráter eminentemente político e não técnico, daquelas realizadas em 2019 e já denunciadas por este Fórum. Para o cargo de Superintendente do IPHAN no Estado da Paraíba foi nomeado um arquiteto e urbanista graduado há apenas três anos, enquanto para o cargo de chefe da divisão administrativa da mesma superintendência foi nomeado um “blogueiro” e pastor; ambos sem qualquer experiência profissional prévia na área. Para a coordenação técnica da Superintendência do IPHAN no Rio de Janeiro e para a coordenação administrativa da Superintendência do IPHAN em Minas Gerais, foram nomeados “blogueiros” sem qualquer experiência prévia na área ou no serviço público em geral. O Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, instituído em outubro de 2019 como uma resposta a tais ataques, alerta para os riscos que essas nomeações representam para a adequada atuação destas superintendências e para a preservação do patrimônio cultural brasileiro. Deve-se destacar ainda que duas das três superintendências citadas abrigam bens inscritos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, de cuja convenção o Brasil é signatário, comprometendo-se, junto à comunidade internacional, a zelar pela preservação destes bens. Proteger o Iphan é preservar nossa memória coletiva. Brasil, 20 de abril de 2020. Assinam: ABA – Associação Brasileira de Antropologia ABAP – Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas ABEA – Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo ABGC – Associação Brasileira de Gestão Cultural ANPUH – Associação Nacional de História Anparq – Assoc. Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo Aneac – Assoc. Nacional dos Engenheiros e Arquitetos da Caixa Econômica Federal ANTECIPA – Assoc. Nacional de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do Patrimônio Docomomo Brasil – Seção Brasileira do Comitê Internacional para a Documentação e Conservação de Edifícios, Sítios e Conjuntos do Movimento Moderno FeNEA – Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo FNA – Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil ICOM-BR – Conselho Internacional de Museus – Brasil Icomos Brasil – Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios  O mundo enfrenta uma grave crise humanitária gerada por uma doença respiratória viral, a COVID-19. Os impactos globais dessa pandemia na saúde pública, na economia e na forma como habitamos as cidades serão profundos. A experiência de outros países em seu enfrentamento demonstra a importância da adoção de estratégias de isolamento social, quarentena e restrições de contato social para desacelerar o ritmo de contágio do vírus e evitar ou mitigar o colapso do sistema de saúde. Demonstra, também, que o tempo é fator vital: o quanto antes tais medidas forem tomadas, maior será sua eficácia. Tais estratégias são fundamentais no caso do Distrito Federal (DF), que se tornou um dos eixos de disseminação do vírus no país, contabilizando até o momento 312 casos confirmados e um óbito desde o registro do primeiro contágio². Entretanto, tendo em vista as profundas desigualdades do DF, é fundamental que sua implementação considere os diferentes níveis de vulnerabilidades socioespaciais, estabelecendo estratégias adequadas às especificidades de cada área urbana. O mapa 1 ilustra a distribuição dos primeiros casos oficiais no DF metropolitano e revela a concentração inicial de contagiados em áreas centrais de renda elevada: Plano Piloto, Lago Sul, Sudoeste/Octogonal, Águas Claras e Guará. Apesar disso, a primeira vítima fatal registrada na Área Metropolitana de Brasília foi uma mulher moradora de Luziânia, em Goiás, que esteve no DF e possivelmente foi contaminada aqui.³ Mapa 1: Número de casos confirmados de COVID-19 na AMB até 29.03.2020. Fonte: Elaboração própria com dados das secretarias de saúde locais (http://www.saude.df.gov.br/; http://www.saude.go.gov.br/). Esse fato é ilustrativo da provável dinâmica dos efeitos da epidemia nas grandes metrópoles, como Brasília. Embora o início do contágio tenha se dado por pessoas de média e alta renda, que regressaram de viagens ao exterior, a população pobre deve ser a mais afetada pela disseminação da doença e suas consequências. Nas ocupações precárias de baixa renda, as principais recomendações para evitar o contágio são impraticáveis, seja em virtude da baixa qualidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, do adensamento excessivo e precariedade das moradias ou do sistema de saúde deficitário. Além disso, as famílias dessas áreas estão mais sujeitas à diminuição de sua renda pelos efeitos da crise econômica provocada pela disseminação do vírus, uma vez que tais localidades concentram os menores níveis de renda e escolaridade e os maiores níveis de desemprego e de trabalho precário. Um indicativo importante de vulnerabilidade para a propagação do vírus é a condição habitacional das ocupações urbanas. O contágio é facilitado pela proximidade entre as pessoas, por isso, casas com muitos moradores ou com condições de ventilação e iluminação inadequadas aumentam significativamente os riscos de contaminação. Nesse sentido, o cálculo do déficit habitacional, que levanta os domicílios urbanos que não possuem condições adequadas para seus moradores, é um parâmetro pertinente para a análise do cenário. De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), em 2019 existiam, no DF, 134.118 domicílios em déficit, divididos nos seguintes componentes: 29.077 (21,68%) domicílios considerados habitações precárias⁴, 11.065 (8,25%) domicílios com famílias em coabitação familiar⁵, 11.803 (8,80%) domicílios alugados com adensamento excessivo⁶ e 82.173 (61,27%) em ônus excessivo com aluguel⁷. As Regiões Administrativas com as maiores porcentagens relativas eram SCIA/Estrutural, Varjão, SIA, São Sebastião, Núcleo Bandeirante e Sobradinho II, regiões de média-baixa e baixa renda. Visto que os três primeiros componentes do déficit se referem a domicílios que não oferecem condições adequadas para o isolamento social dos doentes, torna-se necessária a adoção de um protocolo de atendimento específico para os residentes dessas localidades, seja para evitar o contágio ou para o atendimento adequado aos que apresentem algum sintoma. Além disso, vale destacar a necessidade de acolhimento à população em situação de rua, para que suas condições de saúde e higiene sejam atendidas. Uma possibilidade, já utilizada em outros países, é o uso de hotéis para o isolamento dessas pessoas. Como sabemos, Brasília conta com vasto parque hoteleiro, que está com baixa demanda de uso diante do atual contexto. A construção de moradias temporárias e a priorização de testes para diagnóstico nas áreas que concentram população de rua, domicílios precários e em adensamento excessivo também são alternativas possíveis a curto prazo, visando atender demandas emergenciais de acolhimento e moradia. Além disso, subsídios para a realização de melhorias habitacionais para os moradores de domicílios precários, aplicando-se a lei federal de assistência técnica (Lei Nº 11.888/2008), podem viabilizar pequenas reformas que melhorem as condições de ventilação e iluminação das residências, compondo ação efetiva para combater a pandemia no médio e longo prazo. O componente do déficit habitacional de ônus excessivo com aluguel, que corresponde à maior proporção do percentual total do indicador (61,27%), também deve ser motivo de maior preocupação. As Regiões Administrativas com maiores percentuais relativos são Gama, Brazlândia, Santa Maria, Samambaia, Taguatinga e Águas Claras. A crise econômica provocada pela pandemia implicará a redução da renda das famílias e, consequentemente, levará ao aumento desse número. Além disso, aquelas que já estão em ônus, principalmente as de média-baixa e baixa renda, são um grupo de risco para ações de despejo ou para um maior comprometimento de outras despesas básicas do orçamento familiar, como saúde e alimentação. Nesse sentido, é preciso que o poder público crie possibilidades para a suspensão temporária da cobrança de aluguéis ou parcelamento futuro das dívidas referentes a essas cobranças. Em relação aos serviços de saneamento, sem os quais qualquer ação sanitária de combate ao vírus é inócua, as áreas pobres também são fortemente prejudicadas. Há urgência para que o governo construa uma estratégia emergencial para ofertar serviços de abastecimento de água nas ocupações onde esses serviços não existem, bem como para garantir a qualidade do atendimento nas regiões que contam com serviço precário. Por fim, o governo deve criar alternativas para minorar o impacto das contas dos serviços básicos (água e esgoto, energia) e impostos urbanos na frágil situação econômica da população mais vulnerável. No que se refere aos efeitos da pandemia sobre trabalho e renda, as regiões periféricas da cidade são, mais uma vez, as áreas de maior vulnerabilidade. No DF, os menores níveis de renda domiciliar ocorrem nas regiões Fercal, Itapoã, Paranoá, Recanto das Emas, SCIA – Estrutural e Varjão⁸, que também apresentam os maiores percentuais de desemprego⁹. A segregação manifesta-se ainda na distribuição espacial dos trabalhadores e suas respectivas formas de contratação: no centro, de alta renda, concentram-se os maiores percentuais de empregados formais e empregadores. Os autônomos concentram-se no pericentro de média-alta e alta renda (Águas Claras, Taguatinga e Jardim Botânico) e em RA de renda média-baixa e baixa, como Paranoá, Itapoã e São Sebastião. A proteção dos trabalhadores informais requer a implantação da renda básica emergencial, sendo importante uma complementação desse auxílio pelo GDF, financeira ou não, que alivie o orçamento familiar. Considerando esse cenário, é fundamental que se suspenda por tempo indeterminado o cumprimento de mandados de reintegração de posse, despejos e remoções judiciais ou extra-judiciais motivadas por reintegração, conforme propõe nota conjunta do Instituto de Arquitetos do Brasil-IAB, Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico-IBDU e Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas-FNA¹⁰. Tal medida humanitária é condição básica não só para a proteção das famílias vulneráveis como também para conter as possibilidades de contágio do vírus. Em síntese, as desigualdades que caracterizam nossas cidades devem estar no centro do desenho das estratégias para enfrentamento da epidemia de COVID-19 e de seus efeitos econômicos e sociais. O Estado deve criar as condições adequadas para que as medidas de isolamento e quarentena sejam viáveis nas áreas mais pobres, bem como promover políticas de distribuição de renda com o objetivo de minimizar os efeitos da crise econômica e social em tais áreas. Sabemos que o Estado não será capaz de suprir, sozinho, uma demanda tão grande e urgente. Sugerimos, portanto, que as entidades da sociedade civil se articulem para viabilizar ações junto ao poder público. Elencamos abaixo medidas que podem ser adotadas conjuntamente: Isolamento domiciliar ● Ocupação de imóveis ociosos ou construção de estruturas provisórias para isolamento de pessoas em vulnerabilidade, em especial daquelas em situação de rua, residentes em habitações precárias ou com adensamento excessivo, ou em situação de violência doméstica; ● Uso de imóveis residenciais e hoteleiros ociosos, que possuam instalações adequadas, para isolamento ou tratamento de pessoas infectadas, com benefícios fiscais ou abono de dívidas aos proprietários; ● Uso de imóveis comerciais, com subsídios para adequação ao uso residencial - inicialmente para atendimento aos efeitos da pandemia e posteriormente para atendimento ao déficit habitacional; ● Construção de moradias provisórias em terrenos ociosos, para população vulnerável que apresente sintomas da doença e que não necessite de hospitalização; Assistência social e de saúde à população vulnerável ● Priorizar os testes de COVID-19 nos territórios vulneráveis e onde o isolamento domiciliar é dificultado ou impossibilitado pela precariedade das moradias ou adensamento excessivo; ● Atuação de equipes multidisciplinares nos territórios vulneráveis com precariedade de serviços de saúde e saneamento, visando a prevenção e orientação da população; ● Distribuição de insumos básicos necessários à manutenção das condições de higiene e de saúde; Moradia digna ● Suspender despejos e reintegrações de posse até que esteja garantido o atendimento com moradia digna; ● Garantir a oferta dos serviços de abastecimento de água e saneamento para todos os domicílios, inclusive os inadimplentes ou em situação irregular; Redução do impacto na renda ● Negociação de aluguéis em especial para pessoas em ônus excessivo com aluguel. Sugere-se que a negociação ofereça possibilidades como desconto no valor mensal ou parcelamento; ● Flexibilizar as dívidas referentes às contas de energia, água e impostos urbanos para população de baixa renda; ● Complementar a renda básica emergencial, aprovada no Congresso Nacional, com outros auxílios na esfera distrital, sejam eles financeiros ou não (auxílio botijão de gás, distribuição de cestas básicas etc); Assistência técnica para habitação de interesse social ● Subsídio à elaboração de projetos e à execução de obras de melhorias em habitações precárias de baixa renda; ● Oferta de embriões de moradia - módulos de dimensões mínimas com funções básicas - para as famílias que receberam lote legal e não tiveram condições de construir moradia permanente; ● Capacitação de mão-de-obra nas comunidades, com favorecimento da qualidade das moradias autoconstruídas. ¹ Essa nota foi elaborada a partir do artigo As desigualdades na Área Metropolitana de Brasília e os perigos do coronavírus (COVID-19): impacto das medidas não farmacológicas no sistema de saúde e no funcionamento da metrópole, que contém o detalhamento dos dados aqui apresentados. Disponível em :https://drive.google.com/file/d/1ukb-nnLNDhx0aM3hsJ_jMT4WSgKtiGsQ/view?usp=sharing ² MINISTÉRIO DA SAÚDE, Painel Coronavírus, última atualização 17:00 30/03/2020. Disponível em: https://covid.saude.gov.br/3 ³ http://www.saude.go.gov.br/noticias/764-coronavirus/10635-atualizacao-dos-casos-de-doenca-pelocoronavirus-covid-19-em-goias-26-03-2020 ⁴ Domicílios em zona urbana construídos com material que não alvenaria ou madeira aparelhada e domicílios improvisados. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit habitacional no Brasil 2015. Belo Horizonte : FJP, 2018. ⁵ Domicílios com famílias conviventes que possuam a intenção de construir outro domicílio exclusivo ou com famílias residentes em cômodos. Ibidem. ⁶ Domicílios alugados com número médio de moradores superior a três pessoas por dormitório. Ibidem. ⁷ Famílias residentes que comprometem mais de 30% da renda familiar com o pagamento do aluguel, com rendimento de até 03 salários mínimos. ⁸ CODEPLAN. Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD/DF – 2018. Brasília, 2019. ⁹ DIEESE/CODEPLAN Pesquisa de Emprego e Desemprego, ano 28 - nº 08, Resultados de Agosto de 2019. Brasília, 2019. ¹⁰ Nota: Apelo pela suspensão do cumprimento de mandados de reintegração de posse e despejos ante o avanço do vírus COVID-19 no país Assinam: Agenda Popular do Território Candanga Advocacia Popular Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico - IBDU Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Distrito Federal - IAB/DF Projeto Brasil Cidades - BR Cidades Sindicato dos Arquitetos do Distrito Federal FeNEA - Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil MTD - Movimento dos Trabalhadores por Direitos Andar a pé - O movimento da gente ONG Rodas da Paz Observatório das Metrópoles - Núcleo Brasília Atualizado em 7 de Abril de 2020. O Colegiado de Entidades Distritais de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CEAU-DF), composto pelas principais entidades de Arquitetura e Urbanismo (CAU/DF, IAB-DF, Arquitetos-DF, AeArq, ABEA, ABAP-DF e FENEA-DF) e o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios – Coordenação Distrito Federal (Icomos-DF) divulgou na última semana Nota Pública sobre a construção do Museu da Bíblia no Eixo Monumental, em Brasília (DF). O IAB DF, que também assinou a nota, manifesta seu repúdio à integridade da proposta como foi apresentada pelo Governo do Distrito Federal. Entendemos que, para além da questão da autoria e do respeito aos processos regulares de contratação de obras públicas, o debate encerra uma problemática ainda mais profunda, que se relaciona diretamente às intenções das ações do atual governo. O Distrito Federal enfrenta diariamente deficiências estruturais no sistema de saúde pública, carência de moradia digna, transporte público caro e sucateado. Convive com a iminência de uma crise hídrica, problemas de resolução inadiável pelas consequências perversas que trazem para a parcela mais pobre e vulnerável da população. Frente a esse quadro, parlamentares e governador optam por anunciar a aplicação de recursos vultuosos na construção de um Museu, da Bíblia, exortando-o como obra monumental de grande relevância e que, por essa razão, receberá, além dos investimentos destinados pelos parlamentares através de suas emendas, terras públicas doadas pelo Governo do Distrito Federal - em local onde hoje há espaço público e não um lote destinado a edificações. Ressalta-se que o anúncio da obra se faz sem considerar o debate público necessário que deveria acontecer no âmbito do Plano de Preservação do Conjunto Urbano Tombado – PPCUB, cuja tramitação e discussão com a sociedade se encontram paralisados desde o início do atual governo. Sem considerar também que a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT deverá começar ainda esse ano e que é lá, no contexto de debate amplo com a sociedade, que devem ser discutidas as prioridades de investimento em desenvolvimento urbano, bem como indicadas as intervenções necessárias para levar a termo os objetivos de planejamento da cidade. A legislação do Distrito Federal prevê uma estrutura de planejamento territorial e urbano robusta e abrangente que, diuturnamente, vem sendo deixada de lado em detrimento da valorização de interesses privados. Enquanto isso, a grande maioria da população segue alijada de direitos e excluída dos processos decisórios que determinam dos rumos da cidade e de suas próprias vidas, como cidadãos. A partilha de poder, tão cara às democracias avançadas, tem sido feita não com a sociedade, mas com poucos escolhidos e aliados políticos, representantes de interesses que nem sempre convergem com os interesses da população em geral. Defendemos ser fundamental que a destinação dos recursos públicos, sejam eles oriundos do orçamento discricionário do executivo ou de emendas parlamentares, esteja alinhada ao cumprimento do interesse público e social, visando o bem estar da coletividade e o atendimento das necessidades do povo. Por essa razão, manifestamos nosso completo repúdio à execução da obra em questão. Leia a Nota do CEAU-DF na íntegra AQUI

As entidades abaixo subscritas manifestam o repúdio das categorias que representam aos ataques promovidos pela Administração Federal ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com a substituição sumária de seus superintendentes regionais por agentes públicos sem competência, experiência do Patrimônio Cultural brasileiro. O Iphan tem sido alvo de ataques persistentes perpetrados por grupos econômicos que buscam usar a dilapidação sistemática do Patrimônio Nacional como alavanca para o interesse de poucos. No golpe de Estado de 2016, cujas consequências deletérias à democracia brasileira são evidentes até hoje, tentou-se de modo autocrático e arbitrário extinguir por decreto tanto o Ministério da Cultura quanto o próprio Instituto – responsável pela preservação da identidade cultural de nosso país há mais de 80 anos. Na ocasião, organizações populares se levantaram em atos, ocupações, mobilizações de luta contra tal investida, logrando revertê-la e assegurar a continuidade do Iphan. O atual governo, aprofundando de sua agenda obscurantista, também ataca a cultura popular, o Patrimônio Nacional, o Iphan. Dessa vez a investida é velada, por meio da nomeação de pessoas sem formação ou experiência em atividades correlatas ao Patrimônio Cultural. Busca-se, com isso, desmontar o Instituto por inércia e incompetência, extinguindo as políticas de preservação construídas ao longo de décadas, subordinando o licenciamento de empreendimentos a interesses, no mínimo, não esclarecidos. Tal tática é parte não apenas do ataque ao Iphan, mas de um ataque generalizado também ao o funcionalismo público federal de conjunto, ameaçado em todos os sentidos por grupos econômicos interessados no desmonte do Estado brasileiro. A ofensiva contra os servidores públicos, e contra a estrutura do serviço público, é também uma investida direta contra as políticas públicas por eles empreendidas. Por isso, essa política destrutiva é também um ataque contra ao brasileiro, que sofrerá com as consequências do apagamento de sua memória e da degradação do ambiente urbano afeto ao Patrimônio Cultural. Especificamente, no caso de Brasília, se assistirá a uma rápida dilapidação dos bens patrimoniais sob tutela do Instituto: os conjuntos urbanos, os edifícios, as práticas e saberes. O próprio Plano Piloto, listado como patrimônio da Humanidade desde 1987, será presa fácil dos grupos que buscam subordinar nossa Cultura à exclusiva manutenção de seus privilégios econômicos. Não cabe, portanto, esperar qualquer recuo espontâneo desses grupos que hoje se apoderam de nossas instituições de modo espúrio. Convocamos todos os arquitetos e urbanistas, servidores públicos, organizações e lideranças populares à mobilização imediata em defesa do Iphan, não apenas no Distrito Federal mas também em todo o País, contra a nomeação arbitrária para importantes cargos de definição de políticas de preservação de nosso país, pela valorização das carreiras de servidores afeitas à preservação de nosso patrimônio cultural. Brasília, 20 de setembro de 2019. ArquitetosDF Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Distrito Federal IAB-DF Instituto dos Arquitetos do Brasil – Departamento do Distrito Federal Sindsep-DF Sindicato dos Servidores Públicos Federais no DF Abap-DF Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas - Núcleo Distrito Federal Icomos-DF Conselho Internacional de Monumentos e Sítios – DF Urbanistas por Brasília Fenea-Centro Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura - Regional Centro O Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura (ABEA), Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura (AsBEA), a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP) e a Federação Nacional doss Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (FENEA) vêm se manifestar à sociedade brasileira em apoio à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e em repúdio às declarações do Senhor Presidente da República que atacam preceitos basilares do Estado Democrático de Direito e desrespeitam a memória das vítimas da ação violenta do Estado Brasileiro durante o período da Ditadura Militar. Manifestações como essas não são compatíveis com o cargo de Presidente da República, o qual deve respeito à Constituição Federal e às instituições republicanas democraticamente constituídas. As entidades profissionais têm papel fundamental para a independência e autonomia na prática profissional em prol do desenvolvimento, para o bem da sociedade. Ataques velados ou diretos a essas instituições, bem como a seus dirigentes, guardam intenções diversas, entre as quais desqualificar aquelas entidades que se posicionam de forma crítica e autônoma no cumprimento de suas missões institucionais e na defesa da sociedade. Expressamos nossa solidariedade a todas as vítimas dos períodos de exceção a que foi submetido nosso país, desde aqueles que sofreram restrições de liberdade de atuação profissional e de cátedra, até aqueles torturados, “desaparecidos” ou mortos. Por fim, reiteramos nosso compromisso com a Democracia e os Direitos Humanos, entre eles os direitos políticos, sociais e civis, tal qual o Direito à Cidade justa e democrática. Tais preceitos são imprescindíveis para, entre outros propósitos, o livre exercício das profissões em prol do desenvolvimento da Nação de forma republicana e democrática. |

CATEGORIAS

Tudo

ARQUIVO

Julho 2024

|

Feed RSS

Feed RSS